口呼吸は、「歯並びや顎の成長」「虫歯・感染症リスク」「集中力や睡眠の質」など、子どもの一生を左右する重要なテーマです。今日から始められる“簡単トレーニング”で鼻呼吸にシフトし、健康を守りましょう。

この記事を読むとわかること

- 口呼吸が増えている理由とそのリスク

- 鼻呼吸をマスターするための具体的な訓練法5選

- ガムや食事を活用した遊び感覚トレーニング

- 家庭ですぐできるコツとよくある質問

「最近、子どもがいつも口を開いている…」

「自分も口呼吸になっているかも?」

そんな悩みや不安を抱える保護者の方へ、このコラムでは、“誰でも今すぐできる口呼吸をなおす練習法”を、歯科専門家の立場からやさしく解説します。家族みんなで楽しく取り組める工夫や、実際の現場で役立っているポイントもご紹介します。

目次

1.鼻に空気が通るようにする呼吸法

鼻づまりが原因で口呼吸になってしまっているお子さんは、まず呼吸法によって鼻づまりを改善しましょう。この呼吸法は6つのステップから成り立っています。順に行ってみて下さい。

鼻を通すエクササイズは2パターンがあります。1つ目は呼吸法です。

Step1 深呼吸

2〜3回ゆっくり深呼吸します。しっかりと息を吸って、息を吐ききりましょう。息を吐ききったところで次のステップに移ります。

Step2 鼻をつまむ

息を吐ききった状態で鼻をつまみ、そのまま部屋の中を歩きましょう。

Step3 そのまま室内を歩き回る(80歩くらいが目安)

息が苦しくなるまでそのまま歩き回ります。80歩位を目安にしますが、無理はしないようにしましょう。

Step4 息がしたくなったら立ち止まり鼻をつまんでいた指をはなす

息がしたくなったところで立ち止まります。口が閉じていることを確認してから、鼻をつまんでいた指をはなします。

Step5 鼻からゆっくり息を吸う

ゆっくりと鼻で呼吸をします。身体の力を抜いて、自然に鼻で呼吸しましょう。

Step6 Step1~5を5回繰り返す

Step1から5までの動作を5回繰り返します。

たとえば鼻炎やアレルギーのお子さんの場合、単なるトレーニングでは改善しづらいことも経験的に多いです。そんなときは耳鼻科と連携し、まず鼻詰まりの解消からスタート。無理せず「今できること」から一歩ずつ始めることが、一番の近道だと考えています。

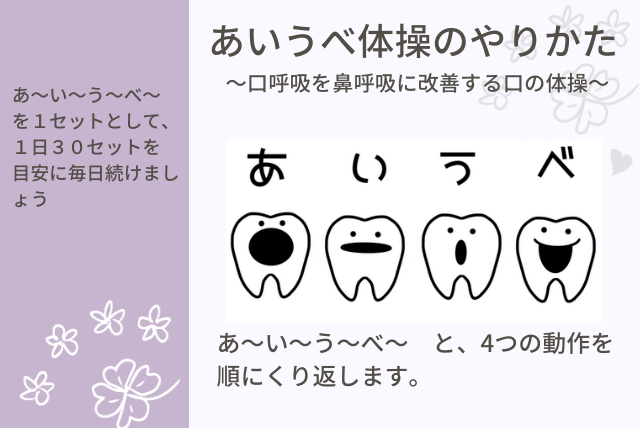

2.あいうべ体操

福岡県福岡市のみらいクリニックの院長今井一彰医師が考案した「あいうべ体操」は口呼吸の解決策として有効で、多くの小児歯科や歯科医院で指導されています。

今井先生はリウマチの臨床で口呼吸と鼻呼吸のリウマチ患者さんの治り方を比較したところ、鼻呼吸の方の治りの方が圧倒的に良かったそうです。そこで舌と唇を鍛えるために開発されたのが「あいうべ体操」です。

あいうべ体操の目的は、舌と唇の筋力アップです。どなたでも今すぐ簡単に取り組むことが出来ます。「あ・ い・う・べ」と声に出すよりも、大きくお口を動かすことがポイントです。

「あ」で、大きく口を開きます。

「い」は、口を横にしっかりと開きます。

「う」は、唇をぎゅっとすぼめます。

「べ」は、舌を伸ばしましょう。

簡単ですので、食前に10回行いましょう。食前に行うと唾液の分泌を促しますので、食べたものの消化が良くなりますので、タイミングとしては食前がおすすめです。

あいうべの順にリズミカルに口を動かして行いましょう。シンプルな動きなので効果を疑う方もおられると思いますが、あいうべ体操を取り入れた小学校では、インフルエンザの罹患率が減少しているという報告があります。

口呼吸を鼻呼吸にして免疫アップ「あいうべ体操」(医療生協埼玉)

3.ガムトレーニング基礎編

ガムを使った鼻呼吸のトレーニングがあります。ガムを噛みながら繰り返して行うことで、物を噛む力や舌圧を上げることが期待されます。

Step1 ガムを左右の歯で噛む

ガムを口の中に入れて左右の歯で噛みます。左右どちらかが噛みにくいときは、噛みにくい方で多めに噛んでみましょう。

Step2 舌の上でガムを丸める

噛んでいるガムを舌の上で丸めます。最初はやりにくいかもしれませんが、舌を使ってうまく丸められるようになると、舌の動きが良くなってきています。

Step3 ガムを上顎に押しつける

舌の上にガムを乗せて、上顎の中央にぎゅっと押しつけて上顎にガムをくっつけます。舌を動かして押し付けたガムが円形になるように薄く広げてください。押し付けるのは1回だけで3秒程度で大丈夫です。

Step4 一日10回行う

Step1〜3を一日10回程度行います。

Step1~3が上手く出来るようになったら、次の応用編も行ってみましょう。

4.ガムトレーニング応用編

Step1 ガムトレーニング基礎編のStep1~3を行う

ガムトレーニング基礎編のStep1〜3を行います。上顎にガムをぎゅっと押しつけて円形に広げます。

Step2 ガムを押しつけたままでつばを飲み込む

舌でガムを上顎に押し付けた状態で、つばを飲み込みます。

Step3 一日10回行う

Step1〜2を一日10回行います。

これらのガムを使ったトレーニングを行うと、舌をうまく使えるようになり、口腔機能が改善します。最初はうまくできなくても、繰り返すことで段々出来るようになります。

5.前歯で噛む、噛みちぎる

前歯でものを噛んだり噛みちぎるためには、大きな力を必要とし、上顎や歯を支えている骨の発達を促進します。お口の周りの筋肉の力も必要になるため、唇を閉じる力や、舌を上にもちあげる力がついてきます。

そのためには、やわらかい食べ物ではなく、少し大きめに切られた適度に噛みごたえのあるものをしっかりと噛ませることが大切です。

カレーの具を大きめに切ったり、唐揚げならガブリとかぶりつくくらいの大きさにするなど、前歯で噛み切れるように考えて調理すると良いでしょう。夏ならトマトやキュウリをかじったり、冬なら蒸し芋など、手間をかけず簡単な食材で構いませんので、普段の食事にちょっとした工夫を加えてみましょう。

6.噛まないと飲み込めない食事

噛まないと飲み込むことができない食材を食事の中心にしましょう。そうすればよく噛んで強く飲み込むことが出来るようになります。水分の少ない食べ物は硬いものが多く、それらを食べるときには舌の圧力が必要です。しっかり噛ませることが上顎の成長や口腔機能の発達につながります。

水分が多くやわらかい食べ物ばかりでは、簡単に飲み込めるので舌が上に上がらず、だらりと下がったままになります。食材を大きめに切ったり、こんにゃくや椎茸など、噛まないと飲み込めない食材をあげたり、刺身よりも焼き魚、煮魚を上げるようにしたりなど、強い嚥下を誘発することが重要です。そのことが、舌の力を上げ、口腔機能の発達を促すことにつながります。

口呼吸のリスクとトレーニング法まとめ表

| 項目 | 内容・ポイント |

|---|---|

| 口呼吸がもたらす主なリスク | ・顎や歯並びの成長不良や乱れ ・口腔内の乾燥による虫歯・感染症のリスク増加 ・集中力の低下や睡眠の質悪化 |

| なぜ口呼吸が増えているのか? | ・生活習慣や環境の変化 ・鼻詰まりやアレルギーによる鼻呼吸困難 ・慢性的な口呼吸のクセ形成 |

| トレーニング方法①:鼻呼吸の自覚と意識づけ | ・日常生活で鼻呼吸を意識する ・鏡の前で口を閉じて鼻で呼吸する練習 |

| トレーニング方法②:口の周りの筋力トレーニング | ・唇や頬の筋肉を鍛える簡単なエクササイズ ・口を閉じやすくし鼻呼吸に近づける効果あり |

| トレーニング方法③:食事やガムを使った遊び感覚の訓練 | ・ガムを噛むことで口周りの筋肉活性化 ・食べ物をよく噛む習慣作り |

| トレーニング方法④:寝る前の鼻呼吸意識づけ | ・寝る前にも鼻呼吸に意識を向ける ・鼻呼吸を促す簡単なストレッチや呼吸法を取り入れる |

| トレーニング方法⑤:日常の環境整備 | ・室内の加湿やアレルギー対策で鼻呼吸を妨げる要因を軽減 ・鼻詰まり改善に役立つ生活習慣の見直し |

| ご家庭での進め方のポイント | ・楽しく無理なく続けること ・子どもと一緒に取り組むことで習慣化しやすくなる ・まずは簡単な意識づけからスタート |

実際の現場では「ガムを使った咀嚼トレーニング」や「寝る前の鼻呼吸チェック」を続けたお子さんほど、数週間で口呼吸の癖が改善した例が多くあります。ゲーム感覚で家族と一緒に取り組むと、子ども自身も無理なく習慣づけできるようです。特に小学生低学年からの早期介入は、顎や歯並びへの悪影響予防にも効果的です。

すぐ出来る口呼吸を治すための訓練に関するQ&A

口呼吸になる原因は、鼻づまりなどによる鼻呼吸の困難、口腔筋肉の弱さ、環境の乾燥、ストレスなどが考えられます。

口呼吸を改善するための呼吸法のステップは以下の通りです。

1.深呼吸を2~3回行う。

2.息を吐ききった状態で鼻をつまむ。

3.鼻をつまんだまま室内を歩き回る(80歩程度が目安)。

4.息がしたくなったら立ち止まり、鼻をつまんでいた指をはなす。

5.鼻からゆっくりと息を吸う。

6.Step1から5までを5回繰り返す。

前歯で噛むことにより、上顎や歯の骨の発達が促進されます。また、口腔周囲の筋肉の力も必要となるため、唇の閉じる力や舌を上に持ち上げる力がついてきます。

まとめ

口呼吸をなおすためにご家庭で簡単にできる方法を5つご紹介しました。やりやすいものから試してみてください。鼻呼吸は単に呼吸法の1つではなく、口腔機能や心身の発達を促します。たかが呼吸と思わず、解決策に取り組んでみていただきたいと思います。