矯正中に歯茎が腫れる・下がる?よくある歯茎のトラブルとその対策

矯正中に気になる歯茎の異変…それ、放っておいて大丈夫?

「なんか最近、歯茎が腫れてきた気がする…」「歯磨きのたびに血が出るんだけど…」

矯正治療をしていると、こうした歯茎の変化に気づくことがあります。せっかく歯並びをキレイにしようとしているのに、歯茎のトラブルが起きたら心配になりますよね。

でも大丈夫。こうしたトラブルは決して珍しいことではなく、正しいケアと知識があればしっかり予防も対処もできますよ。

目次

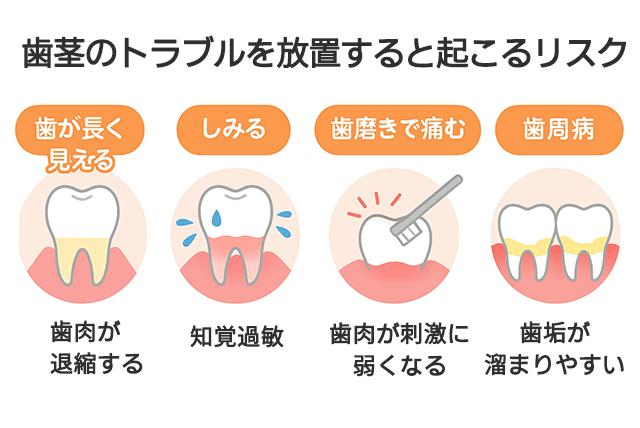

歯茎のトラブルを放置すると起こるリスクとは

放置してしまうと、矯正治療の効果に悪影響を与える可能性もあります。

歯周病の進行

→ 歯垢が溜まりやすくなり、歯茎の腫れや出血から歯周病へと進行することがあります。

歯茎の退縮(歯茎が下がる)

→ 歯が長く見えるようになったり、知覚過敏を感じやすくなったりします。

矯正治療の遅れや中断

→ 炎症がひどくなると、矯正装置を一時的に外さなければならないことも。

これらのトラブルは、治療の計画にも影響を与えかねません。早めの気づきと対策が大切です。

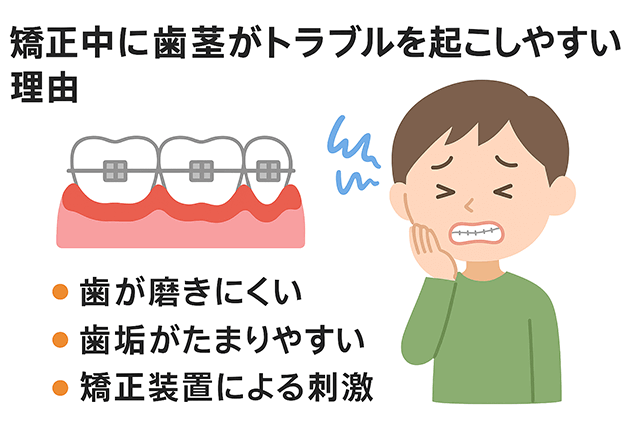

なぜ矯正中は歯茎がトラブルを起こしやすいの?

矯正中は、歯に装置が付くことでお口の中の環境が大きく変化します。以下のような理由から歯茎がトラブルを起こしやすくなるのです。

歯垢がたまりやすい

→ 装置の周りに歯垢が付着しやすく、歯磨きがしにくいため汚れが残りやすいです。

力がかかることで歯茎に負担がかかる

→ 歯が動く過程で歯茎にも負担がかかり、一時的に炎症が起こることがあります。

口呼吸による乾燥

→ 装置の違和感で口呼吸が増えると、口腔内が乾燥しやすくなり、歯茎の炎症が起きやすくなります。

その結果として、腫れ、出血、下がりといった症状が出てくることがあるんですね。

ワイヤー矯正とマウスピース矯正、歯茎への負担の違いは?

「ワイヤー矯正とマウスピース矯正、どっちが歯茎に優しいの?」

そんな疑問をお持ちの患者さんも多いですよね。どちらも歯を動かして理想の歯並びを目指す矯正方法ですが、歯茎への影響やトラブルの起こりやすさには少し違いがあります。

それぞれの特徴を比べてみよう!

矯正方法 歯茎への影響 歯磨きのしやすさ 歯垢のたまりやすさ 口内炎のリスク

ワイヤー矯正 金属やブラケットが歯茎に当たりやすく、炎症を起こしやすい 装置が邪魔になって磨きにくい 高い 高い(特に初期)

マウスピース矯正 装置の縁が歯茎に触れて刺激を与えることもあるが、比較的やさしい 取り外せるため、しっかり磨ける 低め 少なめ

こんな違いがあるよ!

ワイヤー矯正は「装置による刺激」が主な原因で歯茎トラブルが起きやすい

特にブラケットが歯茎に近い位置にある場合、ちょっとした刺激でも腫れやすくなることがあります。

マウスピース矯正は「自己管理の甘さ」が歯茎トラブルにつながることも

マウスピースの装着時間が短かったり、清掃が不十分だと歯垢が溜まり、歯茎の炎症に。

マウスピース インビザライン

マウスピース インビザライン歯磨きのしやすさはマウスピースに軍配!

取り外せるから、しっかり歯磨きができて、歯垢の蓄積を防ぎやすいです。

まとめると…

- それぞれの矯正方法には、歯茎に対する負担の「質」に違いがあります。

- ワイヤー矯正は、装置が直接歯茎に当たることで炎症を起こしやすい

- マウスピース矯正は、清掃不良や装着時間不足による間接的なトラブルに注意

どちらにしても、大切なのは“歯垢をためないこと”と“早めの受診”です!

自分のライフスタイルやケアのしやすさを考慮して、最適な矯正法を選びましょう。

歯茎が下がるってどんな感じ?

「最近、歯が長く見えるような気がする…」

「歯の根元が露出してきたみたいで、しみる…」

そんな違和感を覚えたら、それは歯茎が下がっているサインかもしれません。

歯茎が下がることを「歯肉退縮(しにくたいしゅく)」と呼び、矯正治療中に起こることもあります。

歯茎が下がるとどうなるの?

歯が長く見える

→ 歯の根元部分(セメント質)が見えてくることで、見た目に違和感が出ます。

冷たいものがしみる(知覚過敏)

→ 歯の根元はエナメル質で守られていないため、温度刺激に敏感になります。

歯ブラシが当たるとチクチク痛む

→ 露出した部分はやわらかくデリケートなので、物理的な刺激でも痛みやすくなります。

歯周病リスクが上がる

→ 歯垢がたまりやすくなり、歯周病の原因にもつながります。

これらの症状は、初期のうちは軽い違和感程度ですが、進行すると見た目の悩みや食事のストレスにつながることも。特に前歯など目立つ場所で起こると、心理的な影響も大きいです。

なぜ歯茎が下がるの?

矯正中に歯茎が下がる原因は複数あります。

- 矯正による歯の移動スピードが速すぎる

- 歯茎がもともと薄く、弱い構造をしている

- 強い歯磨き圧や間違った磨き方

- 歯周病の進行による歯槽骨の吸収

つまり、力の加わり方やセルフケア、元々の歯茎の状態が影響してくるんですね。

歯茎が下がると、見た目や感覚面での不快感、さらには歯周病のリスクも高まります。矯正中は特に注意が必要です。

でも安心してね。早めに気づけば、進行を止めたり回復を促すケアも可能です。「あれ?」と思ったら、すぐに歯科医院へ相談してね!

矯正中の歯茎を守る5つの対策

歯茎の健康を守るために、今日からできる対策を紹介します。

1. 正しい歯磨き方法を身につける

専用の矯正用歯ブラシやワンタフトブラシを活用して、装置のまわりまでしっかり磨きましょう。矯正中に虫歯になってしまうと、一時的に装置を外す必要があるなど、治療期間に影響が出る場合があります。

2. フロスや歯間ブラシで細かい部分のケアを

歯と歯の間にたまりがちな歯垢をしっかり除去するのが大切です。セルフケアはとても重要なので、毎日丁寧に行いましょう。

3. 口腔内を乾燥させない工夫を

できるだけ鼻呼吸を意識し、水分をこまめにとるようにしましょう。口呼吸になると、どうしても口内が乾燥して細菌が繁殖しやすくなり、口内環境が悪くなります。

4. 定期的な健診を受ける

歯科医院でのプロのチェックとクリーニングは、トラブルの早期発見・予防につながります。歯垢や歯石は問題が起こる前にクリーニングで除去しましょう。

5. 異変に気づいたら早めに相談する

「ちょっと変かも?」と思ったら、遠慮せず歯科医院へ。初期段階ならすぐに対処できます。大きな問題になる前に早め早めに行動しましょう。

これらの習慣は、矯正中だけでなく、その後の歯の健康維持にもつながりますよ。

まとめ

早めの対処で安心して治療を進めましょう

「歯茎のことって、つい後回しにしがち…」という方もいらっしゃるかもしれません。でも、歯茎は歯を支える大事な土台です。矯正治療で整った歯並びを長く維持するためにも、歯茎の健康を守ることはとても大切。

毎日のケアをちょっと丁寧にして、トラブルが起きる前にしっかり予防していきましょう。

こんなときは歯科医院に相談を!

以下のような症状があるときは、自己判断せずに歯科医院に相談をおすすめします。

- 歯磨きのたびに血が出る

- 歯茎が赤く腫れている

- 歯が長く見えるようになった

- 口臭が強くなってきた

- 痛みや違和感が続いている

これらは歯茎トラブルのサインかもしれません。矯正治療をスムーズに進めるためにも、早めの対応が大事です。