その生活、顎関節症を招いてない?なりやすい人の習慣を解説

顎関節症の原因は日常に潜んでいる

顎関節症(がくかんせつしょう)は、あごの関節やその周囲の筋肉に不調が起こる状態です。口を開けると音が鳴ったり、痛みを感じたり、口が開きにくくなったりします。

このトラブル、実は日々の何気ない生活習慣が深く関係していること、ご存知でしたか?

- ストレスでの「無意識の食いしばり」

- スマホやパソコン作業中の姿勢の悪さ

- 片側での噛み癖

- 就寝時の歯ぎしり

こうした日常のクセが、顎関節に大きな負担をかけているんです。

目次

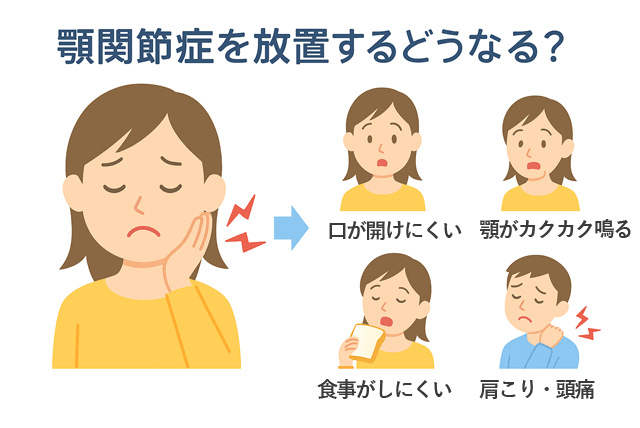

放置するとどうなる?顎関節症の怖さ

顎関節症は「ちょっと違和感があるだけだから…」と放っておくと、どんどん悪化することも。

顎の可動域が狭くなり、食事や会話に支障が出る

慢性的な頭痛や肩こり、耳鳴りを引き起こすことも

あごがカクカク鳴るだけの軽度な状態が、痛みを伴う重症化へ

その結果、日常生活の質が大きく下がることもあります。顎関節症は「放置厳禁!」のトラブルなんです。

顎関節症のよくある症状とは?

顎関節症の症状は人によって異なりますが、次のようなトラブルが複数現れるのが特徴です。

1. あごを動かすと音が鳴る(クリック音・ジャリジャリ音)

「カクン」「ガリガリ」といった音が口を開け閉めするたびに鳴ることがあります。

音だけで痛みがないことも多いですが、関節のズレや摩耗が進んでいるサインです。

2. 口を開けにくい・開けると痛い

指が縦に2本しか入らないほど口が開きにくくなる開口障害が起きることも。

痛みを伴う場合は、関節や周辺の筋肉に炎症が起きている可能性があります。

3. あごが疲れやすい、だるい感じがする

食事中や会話中にあごにだるさや疲労感を感じることがあります。

特に硬いものを食べたときや、長時間話した後に顕著に出やすい症状です。

4. 頭痛・肩こり・耳の痛みや耳鳴り

一見関係なさそうですが、顎関節周囲の筋肉とつながっている筋群の緊張から、これらの症状が起こることもあります。

5. かみ合わせに違和感がある

「いつもと噛み合わせがズレてる感じがする」といった違和感が出ることがあります。顎関節の位置がズレることで、咬合(こうごう)バランスが乱れるためです。

これらの症状は、単独で出ることもあれば、複数が同時に現れる場合もあります。

また、初期段階では軽い違和感だけということもあるので、「まぁ大丈夫かな…」と見過ごされがち。

でもそのまま放置すると症状が進行してしまうこともあるので、早めに歯科医院での健診や相談が大切なんです!

顎関節症のよくある原因とは?

顎関節症の原因はひとつではなく、いくつかの要因が重なって発症することが多いです。

以下は、特に多く見られる代表的な原因です。

1. 噛み合わせ(不正咬合)

歯並びや噛み合わせに問題があると、左右の顎関節や筋肉に偏った負担がかかります。

特に「出っ歯」「受け口」「片側ばかりで噛む癖」などがあると、リスクが高くなります。

2. 精神的ストレスや緊張

ストレスがたまると、人は無意識に歯を食いしばったり、歯ぎしりをしたりすることがあります。これが繰り返されることで、顎の筋肉が疲労して痛みや違和感の原因になります。

3. 姿勢の悪さ

特にスマホやパソコンを長時間使用する現代人に多いのが「前傾姿勢」。首が前に出ると、あごの関節も引っ張られ、顎関節に不自然な負荷がかかります。

現代ではこれが原因で顎関節に負担がかかっているケースが多くありますので、注意が必要です。

4. 外傷やあごへの強い衝撃

交通事故やスポーツなどであごを強打した経験がある方は、顎関節にダメージが残っている場合があります。

5. 習慣的な動作やクセ

頬杖、うつぶせ寝、ガムを片側だけで噛む、歯ぎしり など。こうした無意識のクセが毎日の積み重ねで関節を痛めることもあります。

頬杖やうつぶせ寝は、無意識に行ってしまうことが多いです。ガムは噛みすぎると歯や顎関節を傷めますので、噛む頻度を減らすことで歯や顎の症状が改善することもあります。

これらの要因は単独ではなく、複数が組み合わさって顎関節症を引き起こすケースがほとんどです。つまり「これだけが原因!」とは言い切れず、生活全体を見直すことが予防や改善の近道になります。

もし心当たりのある原因があれば、それをひとつずつ見直していくことが、顎関節症との付き合い方を変える第一歩になりますよ??

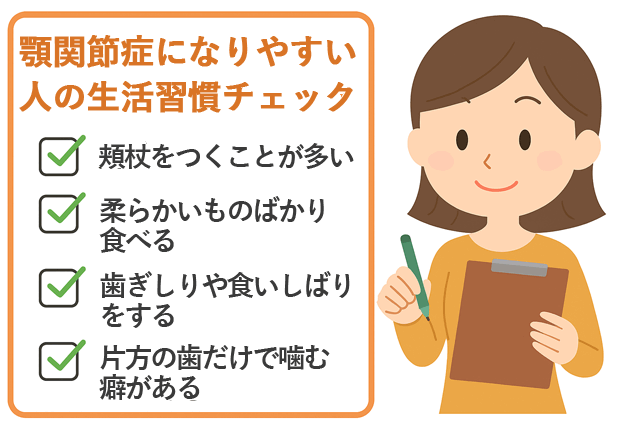

なりやすい人の生活習慣チェック!

では、どんな生活をしている人が顎関節症になりやすいのでしょうか?以下のような習慣、当てはまるものはありませんか?

長時間スマホを下向きで使っている

→首が前に出ることで、顎関節に負担が集中

食事の時に片側だけで噛むクセがある

→左右の顎の筋肉バランスが崩れる

仕事中や運転中に無意識で食いしばっている

→関節や筋肉に常に力がかかる

就寝中に歯ぎしりしている(家族に指摘されることも)

→睡眠中の無意識な負担が蓄積

ガムを頻繁に噛んでいる、硬い食べ物が好き

→咀嚼による負荷が強すぎる

これらは、どれも日常の中に溶け込んでしまいやすい習慣です。「ついやっちゃってる…」という方も多いはず。

こうした習慣の積み重ねが、顎関節の不調を引き起こす大きな要因になります。

予防につながる生活の工夫とは?

逆に、ちょっとした心がけで顎関節症を予防することもできます!以下のような対策をぜひ試してみてください。

スマホやPC作業は目の高さで使うよう意識する

両側の歯でバランスよく噛むよう心がける

日中の食いしばりに気づいたら、口を少し開けて脱力

ストレスをためない、リラックスする時間をとる

寝るときにナイトガード(マウスピース)を使用することも検討

ちょっとした工夫が、顎の健康を長く保つカギになります。特に「自分は顎に違和感を感じやすいな」と思ったら、毎日のルーティンを見直してみることが大切です。

歯科医院でできるケアとサポート

顎関節症の兆候があるときには、早めに歯科医院で相談しましょう。歯科では以下のようなサポートが可能です。

- あごの動きや筋肉の状態のチェック

- ナイトガードと呼ばれる夜用のマウスピース(スプリント)の作成

- 不正咬合の確認と矯正治療の提案

- 顎関節に負担をかけないための生活指導

患者さん一人ひとりに合った対応ができるので、自己流のケアに不安がある方は迷わず相談を!

今日から始めるセルフチェック&アクション

最後に、顎関節症を防ぐために「今日からできるチェックと対策」をまとめておきます。

セルフチェック

- 口を開けるときに痛みや音がする

- 顎がカクカク鳴る

- 朝起きたときにあごが疲れている

- 最近ストレスが溜まっていると感じる

- 姿勢が悪い、デスクワーク時間が長い

今すぐできるアクション

- 姿勢を正す(スマホ・PCの高さを調整)

- 噛みグセに気をつける(左右バランス)

- 歯科での健診を受ける

- リラックスタイムを意識的に作る

あごは一生使う大事なパーツだからこそ、早めのケアと予防が超重要!自分の習慣を見直すことから始めようね。

まとめ

“なんとなくのクセ”が、あごの未来を左右する!

顎関節症は、特別な事故や怪我がなくても日常の小さなクセや生活習慣の積み重ねで起こることが多いトラブルです。

特に以下のような習慣がある方は、要注意!

片側ばかりで物を噛む

スマホやPCを下を向いて長時間見る

無意識に食いしばりや歯ぎしりをしている

ストレスを感じやすい生活を送っている

こうした習慣が続くと、顎関節や筋肉に負担がかかり、やがて痛みや開閉障害といった症状が現れることもあります。

でも逆にいえば、「あごにやさしい生活」を意識することで予防もできるということ。姿勢や噛みグセ、ストレス管理などを少しずつ見直していけば、大きなトラブルになる前にリスクを抑えることができます。

もしすでに違和感を感じているなら、早めに歯科医院で相談することが、回復への第一歩です。